注意 :有三级标题的知识点说明已经学完,如果只有二级标题说明这个知识点还未收录经典题目进行整理学习,敬请期待…

题目格式模板:

AcWing

题目描述

1064. 小国王

xxx

输入格式

xxx

输出格式

xxx

数据范围

$0<N≤1000$

输入样例:

输出样例:

算法设计

xxx

完整 C++ 代码

xxx

算法设计

xxx

完整 C++ 代码

xxx

第一章 基础算法

快速排序

AcWing 785. 快速排序

题目描述

给定你一个长度为 $𝑛$ 的整数数列。

请你使用快速排序对这个数列按照从小到大进行排序。

并将排好序的数列按顺序输出。

输入格式

输入共两行,第一行包含整数 $n$。

第二行包含 $n$ 个整数(所有整数均在 $1∼10^9$ 范围内),表示整个数列。

输出格式

输出共一行,包含 $n$ 个整数,表示排好序的数列。

数据范围

$1≤𝑛≤100000$

输入样例:

输出样例:

算法设计

下面给出y总的快排模板:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

void quick_sort ( int q [], int l , int r )

{

if ( l >= r ) return ;

int i = l - 1 , j = r + 1 , x = q [ l + r >> 1 ];

while ( i < j )

{

do i ++ ; while ( q [ i ] < x );

do j -- ; while ( q [ j ] > x );

if ( i < j ) swap ( q [ i ], q [ j ]);

}

quick_sort ( q , l , j );

quick_sort ( q , j + 1 , r );

}

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 1000010 ;

int q [ N ];

void quick_sort ( int q [], int l , int r )

{

if ( l >= r ) return ;

int i = l - 1 , j = r + 1 , x = q [ l + r >> 1 ];

while ( i < j )

{

do i ++ ; while ( q [ i ] < x );

do j -- ; while ( q [ j ] > x );

if ( i < j ) swap ( q [ i ], q [ j ]);

}

quick_sort ( q , l , j );

quick_sort ( q , j + 1 , r );

}

int main ()

{

int n ;

scanf ( "%d" , & n );

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) scanf ( "%d" , & q [ i ]);

quick_sort ( q , 0 , n - 1 );

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) printf ( "%d " , q [ i ]);

return 0 ;

}

二分查找

AcWing 789. 数的范围

题目描述

给定一个按照升序排列的长度为 $n$ 的整数数组,以及 $q$ 个查询。

对于每个查询,返回一个元素 $k$ 的起始位置和终止位置(位置从 $0$ 开始计数)。

如果数组中不存在该元素,则返回 -1 -1。

输入格式

第一行包含整数 $n$ 和 $q$,表示数组长度和询问个数。

第二行包含 $n$ 个整数(均在 $1∼10000$ 范围内),表示完整数组。

接下来 $q$ 行,每行包含一个整数 $k$,表示一个询问元素。

输出格式

共 $q$ 行,每行包含两个整数,表示所求元素的起始位置和终止位置。

如果数组中不存在该元素,则返回 -1 -1。

数据范围

$1≤n≤100000$

$1≤q≤10000$

$1≤k≤10000$

输入样例:

1

2

3

4

5

6 3

1 2 2 3 3 4

3

4

5

输出样例:

算法设计

一般的二分查找问题其实都可以抽象成一个更具体的问题:如何满足条件的第一次出现和最后一次出现的元素下标?

下面我们给出模板:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

bool check ( int x )

{

// 坚持元素x是否满足条件

}

// 模板1:求满足条件的第一次出现的元素下标

int bsearch_1 ( int * a , int l , int r )

{

while ( l < r )

{

int mid = l + r >> 1 ;

if ( check ( a [ mid ]))

r = mid ;

else l = mid + 1 ;

}

return l ;

}

// 模板2:求满足条件的最后一次出现的元素下标

int bsearch_2 ( int * a , int l , int r )

{

while ( l < r )

{

int mid = l + r + 1 >> 1 ; // 这里要+1是因为l=mid,如何l+r>>1可能还是l,会死循环

if ( check ( a [ mid ]))

l = mid ;

else r = mid - 1 ;

}

return l ;

}

注:模板中使用了右移运算 $»1$,而不是整数除法 $/ 2$。这是因为右移运算是向下取整,而整数除法是向 $0$ 取整,当二分区间出现负数时后者会出 bug。

那么对于本题来说,求升序排列数组中元素 $k$ 的起始位置和终止位置,也可以转化成刚刚一个更抽象的问题。

假设我们有下面数组:

$$

\begin{matrix}1,\ 3,\ \underbrace{ 6,\ 6, \ 6,\ 6, } \ 8,\ 9,\ 9,\ 10 \end{matrix}

$$

我们需要找到元素 $6$ 出现的起始位置和终止位置。

显然,元素 $6$ 的起始位置其实可以看成是满足 $x \ge 6$ 条件的第一次出现的元素下标 :

$$

\begin{matrix} 1,\ 3, \ \underbrace{6,\ 6, \ 6,\ 6,\ 8,\ 9,\ 9,\ 10} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ge6 \end{matrix}

$$

所以我们使用模板1就可以求解。

求终止位置的思路类似,这里就不再赘述。

这里我们引入灵茶山艾府 灵神的写法来作参考,因为这种写法和c++中STL中给出的lower_bound()和upper_bound()的思想一致,应用了循环不变量的核心思想。

下面我们先看看如何找到满足 $≥$target的第一次出现的元素下标:

关键: 循环不变量

$L-1$ 始终是红色 (<target)

$R+1$ 始终是蓝色 (≥target)

lower_bound()模板如下:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

// 找到第一个≥target的下标

int lower_bound ( vector < int >& nums , int target )

{

// 闭区间:[l, r]

int l = 0 , r = nums . size () - 1 ;

while ( l <= r ) // 区间不为空

{

int mid = l + r >> 1 ;

if ( nums [ mid ] < target ) l = mid + 1 ; // 区间缩小为[mid + 1, r]

else r = mid - 1 ; // 区间缩小为[l, mid - 1]

}

return l ;

}

根据循环不变量, $R+1$ 是我们要找的答案,又由于循环终止条件 $L=R+1$,故答案也可以直接用 $L$ 表示。

下面我们来讨论常见的四种形式:$\ \ge,\ \le,\ <$

对于整数 而言,其实这四种情况只需要实现 lower_bound() 都可以解决:

$\ge t$:lower_bound(t)

$>t$:lower_bound(t + 1)

$\le t$:lower_bound(t + 1) - 1

$<t$:lower_bound(t) - 1

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

#include<iostream>

using namespace std ;

const int N = 1e5 + 10 ;

int a [ N ];

void binarySearch ( int * a , int n , int k ) {

int l = 0 , r = n - 1 ;

while ( l < r )

{

int mid = l + r >> 1 ;

if ( a [ mid ] >= k ) r = mid ;

else l = mid + 1 ;

}

if ( a [ l ] != k )

{

cout << - 1 << " " << - 1 << endl ;

return ;

}

else

{

cout << l << " " ;

int l = 0 , r = n - 1 ;

while ( l < r )

{

int mid = l + r + 1 >> 1 ;

if ( a [ mid ] <= k ) l = mid ;

else r = mid - 1 ;

}

cout << l << endl ;

}

}

int main () {

int n , q ;

cin >> n >> q ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) cin >> a [ i ];

for ( int i = 0 ; i < q ; i ++ )

{

int x ;

cin >> x ;

binarySearch ( a , n , x );

}

}

拓展

790. 数的三次方根

给定一个浮点数 $n$,求它的三次方根。

输入格式

共一行,包含一个浮点数 $n$。

输出格式

共一行,包含一个浮点数,表示问题的解。

注意,结果保留 $6$ 位小数。

数据范围

$−10000≤n≤10000$

输入样例:

输出样例:

算法设计

这题是收录的小数二分的经典例题,小数二分比起整数二分来说要简单许多。

其实整数二分的模板为什么要分成两个,就是因为对于区间划分的时候,有时候需要 $l+r»1$ 进行下取整,有时候又需要 $l+r+1»1$ 进行上取整,才能得到 $\text{mid}$ 值,这里因为我们的区间不是一个数组,而是数轴范围,所以这里 $l + r » 1$ 就可以直接作为我们划分依据,而无需取整。

这里我还想谈谈误差 。由于计算机的二进制无法精确表示很多小数,就比如 $0.1$ 在计算机内部就无法被精确表示出来,$0.1$ 的二进制近似表示为 $0.000110011001100110011…$(无限循环),由于计算机的存储空间有限,所以只能截断这个无限循环的小数,导致了误差。

所以当我们运行下面的程序,便可以清晰的看出来确实是有误差,只是编译器默认会对 $\text{double}$ 进行格式化输出,只显示足够接近真实值的小数位,隐藏了实际内部存储的误差。但当我们加参数让他多显示些小数位时便暴露出来了。

1

2

3

4

5

6

7

double a = 0.1 ;

printf ( "%f \n " , a );

printf ( "%.20f \n " , a );

// 编译器输出:

// 0.100000

// 0.10000000000000000555

所以此题我们在求 $n$ 的三次方根时,也需要将误差考虑进去,

这里我们给出一般经验 :如果题目要求保留小数点后 $k$ 位,我们就使用 $1\times 10^{-(k+2)}$ 作为误差,下面我们给出证明:

我们假设实际结果为 $0.123456 4555555555$。

直接保留 $6$ 位小数:$0.123456$

先精确到 $7$ 位小数:$0.1234565$,再保留六位小数:$0.123457$

先精确到 $8$ 位小数:$0,12345646$,再保留六位小数:$0.123456$

因此使用 $k+2$ 位作为误差,可以使得 $k + 1$ 位是较为精准的,这样就不会因为进位影响到我们要求的第 $k$ 位了(当然误差位数越多越好了)。

当然这里还有个小细节 : 不要想当然的把 $r = x$, 因为有可能 $x =0.001$,但是它的三次方根却是 $0.1$,即结果是大于 $x$ 的,所以应该严谨点写成 $x = \max(1, x)$ 。但是我们这里就直接简单点把 $r$ 设置为 $x$ 的理论最大值。

当然有时候精度不好把控,可以干脆采用循环固定次数的二分方法,也是一种相当不错的策略。这种方法得到的结果的精度通常比刚刚直接设定误差更高。

代码见下面。

完整 C++ 代码

设定误差版本:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

#include<iostream>

using namespace std ;

int main ()

{

double x ;

cin >> x ;

double l = - 10000 , r = 10000 ;

while ( r - l > 1e-8 )

{

double mid = ( l + r ) / 2 ; // 这里要用double

if ( mid * mid * mid >= x )

r = mid ;

else l = mid ;

}

printf ( "%.6f" , l );

}

循环固定次数版本

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

#include<iostream>

using namespace std ;

int main ()

{

double x ;

cin >> x ;

double l = - 10000 , r = 10000 ;

for ( int i = 0 ; i < 100 ; i ++ ) // 固定循环100次

{

double mid = ( l + r ) / 2 ; // 这里要用double

if ( mid * mid * mid >= x )

r = mid ;

else l = mid ;

}

printf ( "%.6f" , l );

}

高精度

AcWing 791. 高精度加法

题目描述

791. 高精度加法

给定两个正整数(不含前导 $0$ ),计算它们的和。

输入格式

共两行,每行包含一个整数。

输出格式

共一行,包含所求的和。

数据范围

$1≤$ 整数长度 $≤100000$

输入样例:

输出样例:

算法设计

下面给出大数加法算法模板

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

string addStrings ( string num1 , string num2 ) {

int i = num1 . size () - 1 , j = num2 . size () - 1 ;

string res ;

int add = 0 ;

while ( i >= 0 || j >= 0 || add )

{

int x = i >= 0 ? num1 [ i ] - '0' : 0 ;

int y = j >= 0 ? num2 [ j ] - '0' : 0 ;

res += '0' + ( x + y + add ) % 10 ;

add = ( x + y + add ) / 10 ;

i -- , j -- ;

}

reverse ( res . begin (), res . end ());

return res ;

}

完整 C++ 代码

AcWing 5900. 高精度乘法

题目描述

5900. 高精度乘法

输入两个高精度正整数 $M$ 和 $N$。

求这两个高精度数的积。

输入格式

第一行包含高精度正整数 $M$。

第二行包含高精度正整数 $N$。

输出格式

输出这两个高精度数的积。

数据范围

$M$ 和 $N$ 均小于 $100$ 位。

输入样例:

输出样例:

算法设计

普通竖式

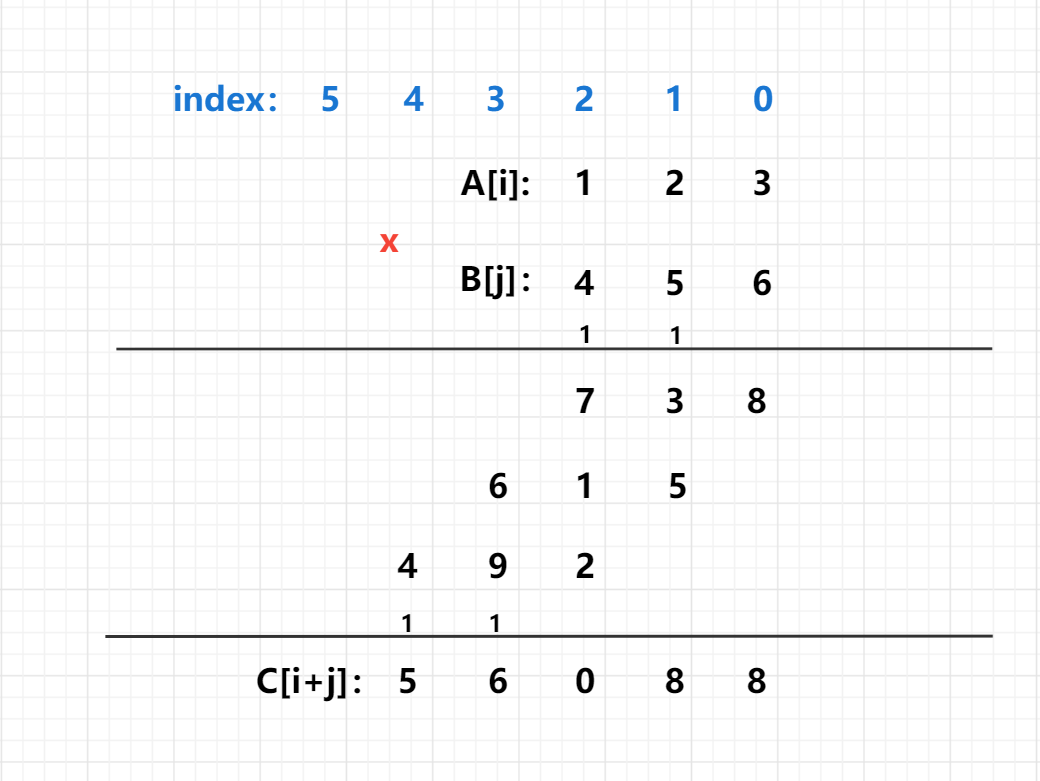

以num1 = $123$ , num2 = $456$ 为例:我们遍历 num2 每一位与 num1 进行相乘,将每一步的结果进行累加,在这个过程如果相乘或者相加的结果大于等于$10$ ,我们都要去满 $10$ 进位,如下图所示:

这样模拟普通竖式计算的方法时间复杂度为 $O(n(m+n))$,我们可以考虑优化版的竖式计算。

优化竖式

其实在相乘或者相加计算过程的每一位,我们可以考虑先不去满 $10$ 进位,等到计算完所有的相乘结果以后,最终将其加到一块,再去满$10$ 进位 ,最后的结果和普通竖式 一样,但却可以大大简化我们的模拟过程。(如下图所示)

关键点:$C[i+j] = A[i] \times B[j]$

由此时间复杂度降低为 $O(mn)$,算法模板如下:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

string multiply ( string num1 , string num2 ) {

vector < int > a , b ;

int n = num1 . size (), m = num2 . size ();

for ( int i = n - 1 ; i >= 0 ; i -- ) a . push_back ( num1 [ i ] - '0' );

for ( int i = m - 1 ; i >= 0 ; i -- ) b . push_back ( num2 [ i ] - '0' );

vector < int > c ( n + m , 0 );

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

for ( int j = 0 ; j < m ; j ++ )

{

c [ i + j ] += a [ i ] * b [ j ];

}

}

int add = 0 ;

string ans ;

for ( int i = 0 ; i < m + n || add ; i ++ )

{

int x = c [ i ] + add ;

add = x / 10 ;

ans += '0' + x % 10 ;

}

reverse ( ans . begin (), ans . end ());

int idx = 0 ;

while ( ans [ idx ] == '0' && idx < ans . size () - 1 ) idx ++ ;

ans = ans . substr ( idx , ans . size () - idx );

return ans ;

}

完整 C++ 代码

枚举

蒋炎岩语录:

枚举是万能的

枚举也是万万不能的

$n$ 个元素集合的子集有 $2^n$ 个…

在实际和竞赛中都需要更好的处理

AcWing 92. 递归实现指数型枚举

题目描述

92. 递归实现指数型枚举

从 $1∼n$ 这 $n$ 个整数中随机选取任意多个,输出所有可能的选择方案。

输入格式

输入一个整数 $n$。

输出格式

每行输出一种方案。

同一行内的数必须升序排列,相邻两个数用恰好 $1$ 个空格隔开。

对于没有选任何数的方案,输出空行。

本题有自定义校验器(SPJ),各行(不同方案)之间的顺序任意。

数据范围

$1≤n≤15$

输入样例:

输出样例:

1

2

3

4

5

6

7

3

2

2 3

1

1 3

1 2

1 2 3

算法设计

所谓指数型枚举,其实就是对于每一个数都有选和不选两种情况,所以最终情况是 $2^n$ 种,所以叫他指数型。

这里其实用了一个第五章状态压缩 $\text{DP}$ 中提到的二进制状态压缩的思想,将原本需要维护的一个 bool 数组优化成了一个二进制数。

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

#include <iostream>

using namespace std ;

int n ;

void dfs ( int u , int state )

{

if ( u == n )

{

for ( int k = 0 ; k < n ; k ++ )

if ( state >> k & 1 )

cout << k + 1 << " " ;

cout << endl ;

return ;

}

dfs ( u + 1 , state ); // 不用第u个数

dfs ( u + 1 , state | ( 1 << u )); // 用第u个数,就把第u个位置置成1

}

int main ()

{

cin >> n ;

dfs ( 0 , 0 );

return 0 ;

}

AcWing 93. 递归实现组合型枚举

题目描述

93. 递归实现组合型枚举

从 $1∼n$ 这 $n$ 个整数中随机选出 $m$ 个,输出所有可能的选择方案。

输入格式

两个整数 $n,m$ ,在同一行用空格隔开。

输出格式

按照从小到大的顺序输出所有方案,每行 $1$ 个。

首先,同一行内的数升序排列,相邻两个数用一个空格隔开。

其次,对于两个不同的行,对应下标的数一一比较,字典序较小的排在前面(例如 1 3 5 7 排在 1 3 6 8 前面)。

数据范围

$n>0,$

$0≤m≤n ,$

$n+(n−m)≤25$

输入样例:

输出样例:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 3 4

1 3 5

1 4 5

2 3 4

2 3 5

2 4 5

3 4 5

思考题 :如果要求使用非递归方法,该怎么做呢?

算法设计

组合型枚举的所有情况就包含在我们刚刚的指数型枚举的情况中,所以我们只需要在刚刚的指数型枚举的基础上加上剪枝操作即可。

当然还有非递归版本,也就是手动模拟递归栈。

就比如当第一轮 $\text{dfs}$ 运行到第 $19$ 行dfs(u + 1, cnt + 1, state | (1 << u)),那么系统会将当前当前的参数数和行号都压入栈中,然后再执行。

我们要做的其实就是手动写一个栈,每次将递归的参数压入栈,将刚刚的递归代码翻译成进栈操作即可。

完整 C++ 代码

递归版本代码:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

#include <iostream>

using namespace std ;

int n , m ;

void dfs ( int u , int cnt , int state )

{

if ( cnt + n - u < m ) return ; // 提前可行性剪枝:如果后续全选都不够m个,就可以提前退出了

if ( cnt == m )

{

for ( int k = 0 ; k < n ; k ++ )

if ( state >> k & 1 )

cout << k + 1 << " " ;

cout << endl ;

return ;

}

// 这里按照字典序来排,所以得换个顺序

dfs ( u + 1 , cnt + 1 , state | ( 1 << u )); // 用第u个数,就把第u个位置置成1

dfs ( u + 1 , cnt , state ); // 不用第u个数

}

int main ()

{

cin >> n >> m ;

dfs ( 0 , 0 , 0 );

return 0 ;

}

非递归版本代码:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

#include <iostream>

#include <stack>

using namespace std ;

int n , m ;

struct State

{

int pos , u , cnt , state ; // pos:已经运行到的状态区域; u,cnt,state:递归参数

};

// void dfs(int u, int cnt, int state)

// {

// // 状态0区域:

// if (cnt + n - u < m) return;

// if (cnt == m)

// {

// for (int k = 0; k < n; k ++)

// if (state >> k & 1)

// cout << k + 1 << " ";

// cout << endl;

// return;

// }

// // 状态1区域:

// dfs(u + 1, cnt + 1, state | (1 << u));

// // 状态2区域:

// dfs(u + 1, cnt, state);

// }

int main ()

{

cin >> n >> m ;

stack < State > stk ; // 模拟递归栈

stk . push ({ 0 , 0 , 0 , 0 });

while ( stk . size ())

{

auto cur = stk . top ();

stk . pop ();

switch ( cur . pos )

{

case 0 : // 如果对应区域0状态

// 把递归dfs里面区域1的代码翻译过来就可以了:return翻译成continue,变量改一下,递归调用变成进栈操作

if ( cur . cnt + n - cur . u < m ) continue ;

if ( cur . cnt == m )

{

for ( int k = 0 ; k < n ; k ++ )

if ( cur . state >> k & 1 )

cout << k + 1 << " " ;

cout << endl ;

continue ;

}

stk . push ({ 1 , cur . u , cur . cnt , cur . state }); // 当前状态进栈

stk . push ({ 0 , cur . u + 1 , cur . cnt + 1 , cur . state | ( 1 << cur . u )}); // dfs(u+1, cnt+1, state | (1 << u));

continue ;

case 1 : // 如果对应区域1状态

stk . push ({ 2 , cur . u , cur . cnt , cur . state }); // 当前状态进栈

stk . push ({ 0 , cur . u + 1 , cur . cnt , cur . state }); // dfs(u+1, cnt, state);

continue ;

case 2 : // 如果对应区域2状态

continue ;

}

}

return 0 ;

}

AcWing 94. 递归实现排列型枚举

题目描述

94. 递归实现排列型枚举

把 $1∼n$ 这 $n$ 个整数排成一行后随机打乱顺序,输出所有可能的次序。

输入格式

一个整数 $n$。

输出格式

按照从小到大的顺序输出所有方案,每行 $1$ 个。

首先,同一行相邻两个数用一个空格隔开。

其次,对于两个不同的行,对应下标的数一一比较,字典序较小的排在前面。

数据范围

$1≤n≤9$

输入样例:

输出样例:

1

2

3

4

5

6

1 2 3

1 3 2

2 1 3

2 3 1

3 1 2

3 2 1

算法设计

排列型枚举就不需要传入当前遍历到哪个数了,而是从 $0$ 开始继续遍历。

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

#include <iostream>

#include <vector>

using namespace std ;

int n ;

vector < int > ans ;

void dfs ( int state )

{

if ( ans . size () == n )

{

for ( auto i : ans )

cout << i << " " ;

cout << endl ;

return ;

}

for ( int u = 0 ; u < n ; u ++ )

{

if ( ! ( state >> u & 1 ))

{

ans . push_back ( u + 1 );

dfs ( state | ( 1 << u )); // 用第u个数,就把第u个位置置成1

ans . pop_back (); // 恢复现场

}

}

}

int main ()

{

cin >> n ;

dfs ( 0 );

return 0 ;

}

前缀和

AcWing 795. 前缀和

题目描述

输入一个长度为 $n$ 的整数序列。

接下来再输入 $m$ 个询问,每个询问输入一对 $l$, $r$。

对于每个询问,输出原序列中从第 $l$ 个数到第 $r$ 个数的和。

输入格式

第一行包含两个整数 $n$ 和 $m$。

第二行包含 $n$ 个整数,表示整数数列。

接下来 $m$ 行,每行包含两个整数 $l$ 和 $r$,表示一个询问的区间范围。

输出格式

共 $m$ 行,每行输出一个询问的结果。

数据范围

$1≤l≤r≤n$,

$1≤n,m≤100000$,

$−1000≤$ 数列中元素的值 $≤1000$

输入样例:

1

2

3

4

5

5 3

2 1 3 6 4

1 2

1 3

2 4

输出样例:

算法设计

前缀和的思想用的挺多的,可以将多次的求一段连续区间和的时间复杂度从 $O(n^2)$ 优化到 $O(n)$,拓展题中添加了一道二维的前缀和,可以一块看看。

构造 $s_i=a_1+a_2+…+a_i$,通过提前预处理一个 $s$ 数组来存储累加和。

完整C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 100010 ;

int n , m ;

int s [ N ];

int main ()

{

cin >> n >> m ;

for ( int i = 1 ; i <= n ; i ++ )

{

int a ;

cin >> a ;

s [ i ] = s [ i - 1 ] + a ;

}

while ( m -- )

{

int l , r ;

cin >> l >> r ;

cout << s [ r ] - s [ l - 1 ] << endl ;

}

return 0 ;

}

拓展

796. 子矩阵的和

输入一个 $n$ 行 $m$ 列的整数矩阵,再输入 $q$ 个询问,每个询问包含四个整数 $x1,y1,x2,y2$,表示一个子矩阵的左上角坐标和右下角坐标。

对于每个询问输出子矩阵中所有数的和。

输入格式

第一行包含三个整数 $n,m,q$。

接下来 $n$ 行,每行包含 $m$ 个整数,表示整数矩阵。

接下来 $q$ 行,每行包含四个整数 $x1,y1,x2,y2$,表示一组询问。

输出格式

共 $q$ 行,每行输出一个询问的结果。

数据范围

$1≤n,m≤1000$,

$1≤q≤200000$,

$1≤x1≤x2≤n$,

$1≤y1≤y2≤m$,

$−1000≤$矩阵内元素的值$≤1000$

输入样例:

1

2

3

4

5

6

7

3 4 3

1 7 2 4

3 6 2 8

2 1 2 3

1 1 2 2

2 1 3 4

1 3 3 4

输出样例:

算法剖析

这是一道经典的二维前缀和模板题,这里的最终表达式有点像概率论里面那个二维联合分布函数的味道。

完整C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 1010 ;

int n , m , q ;

int s [ N ][ N ];

int main ()

{

cin >> n >> m >> q ;

for ( int i = 1 ; i <= n ; i ++ )

{

for ( int j = 1 ; j <= m ; j ++ )

{

int w ;

cin >> w ;

s [ i ][ j ] = s [ i - 1 ][ j ] + ( s [ i ][ j - 1 ] - s [ i - 1 ][ j - 1 ]) + w ;

}

}

while ( q -- )

{

int x1 , y1 , x2 , y2 ;

cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2 ;

cout << s [ x2 ][ y2 ] - s [ x1 - 1 ][ y2 ] - s [ x2 ][ y1 - 1 ] + s [ x1 - 1 ][ y1 - 1 ] << endl ;

}

return 0 ;

}

快速幂

AcWing 875. 快速幂

题目描述

875. 快速幂

给定 nn 组 ai,bi,piai,bi,pi,对于每组数据,求出 abiimodpiaibimodpi 的值。

输入格式

第一行包含整数 nn。

接下来 nn 行,每行包含三个整数 ai,bi,piai,bi,pi。

输出格式

对于每组数据,输出一个结果,表示 abiimodpiaibimodpi 的值。

每个结果占一行。

数据范围

1≤n≤1000001≤n≤100000,

1≤ai,bi,pi≤2×1091≤ai,bi,pi≤2×109

输入样例:

输出样例:

差分

AcWing 797. 差分

题目描述

有输入一个长度为 $n$ 的整数序列。

接下来输入 $m$ 个操作,每个操作包含三个整数 $l,r,c$,表示将序列中 $[l,r]$ 之间的每个数加上 $c$。

请你输出进行完所有操作后的序列。

输入格式

第一行包含两个整数 $n$ 和 $m$。

第二行包含 $n$ 个整数,表示整数序列。

接下来 $m$ 行,每行包含三个整数 $l,r,c$,表示一个操作。

输出格式

共一行,包含 $n$ 个整数,表示最终序列。

数据范围

$1≤n,m≤100000$,

$1≤l≤r≤n$,

$−1000≤c≤1000$,

$−1000≤\ $整数序列中元素的值$\ ≤1000$

输入样例:

1

2

3

4

5

6 3

1 2 2 1 2 1

1 3 1

3 5 1

1 6 1

输出样例:

算法设计

差分其实可以看作是前缀和操作的逆运算。

通过构造 $B$ 数组:使得:$a_i = b_1+b_2+…+b_i$,那么我们对 $B$ 数组进行一次前缀和操作就可以得到 $a_i$。那么就可以在 $O(n)$ 的时间由 $B$ 数组反推出 $A$ 数组。

$B$ 数组有一个好处,可以在 $O(1)$ 的时间里将 $[l, r]$ 中每一个数加上 $c$ :通过令 $b_l + c,b_{r+1} - c$ 即可。

朴素解法 C++ 代码

由$\begin{cases}

a_i = b_1+b_2+…+b_i\

a_{i-1} = b_1+b_2+…+b_{i-1}

\end{cases}$$\Rightarrow b_i = a_{i}-a_{i-1}\ \ \ \ \ (1)$

直接利用公式 $(1)$ $b_i = a_{i}-a_{i-1}$ 来初始化 $B$ 数组。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 100010 ;

int n , m ;

int a [ N ], b [ N ], s [ N ];

int main ()

{

cin >> n >> m ;

for ( int i = 1 ; i <= n ; i ++ )

{

cin >> a [ i ];

b [ i ] = a [ i ] - a [ i - 1 ];

}

while ( m -- )

{

int l , r , c ;

cin >> l >> r >> c ;

b [ l ] += c ;

b [ r + 1 ] -= c ;

}

for ( int i = 1 ; i <= n ; i ++ )

{

s [ i ] = s [ i - 1 ] + b [ i ];

cout << s [ i ] << " " ;

}

return 0 ;

}

优美解法 C++ 代码

一开始 $A, B$ 数组初值都为0,已经满足差分定义了。

此时每次读取后更新A数组的值 $a_i$,其实就可以看作是对 $A$ 数组 $[i, i]$ 区间上的每一个数加上 $a_i$, 所以直接复用后面的差分代码即可完成对 $B$ 数组的初始化。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 100010 ;

int n , m ;

int a , b [ N ];

void insert ( int l , int r , int c )

{

b [ l ] += c ;

b [ r + 1 ] -= c ;

}

int main ()

{

cin >> n >> m ;

for ( int i = 1 ; i <= n ; i ++ )

{

cin >> a ;

insert ( i , i , a ); // 点金之笔,代码复用

}

while ( m -- )

{

int l , r , c ;

cin >> l >> r >> c ;

insert ( l , r , c );

}

for ( int i = 1 ; i <= n ; i ++ )

{

b [ i ] += b [ i - 1 ]; // 直接偷懒不再用s数组来存前缀和了

cout << b [ i ] << " " ;

}

return 0 ;

}

双指针

AcWing 800. 数组元素的目标和

题目描述

800. 数组元素的目标和

给定两个升序排序的有序数组 $A$ 和 $B$,以及一个目标值 $x$。

数组下标从 $0$ 开始。

请你求出满足 $A[i]+B[j]=x$ 的数对 $(i,j)$。

数据保证有唯一解。

输入格式

第一行包含三个整数 $n,m,x$,分别表示 $A$ 的长度,$B$ 的长度以及目标值 $x$。

第二行包含 $n$ 个整数,表示数组 $A$。

第三行包含 $m$ 个整数,表示数组 $B$。

输出格式

共一行,包含两个整数 $i$ 和 $j$。

数据范围

数组长度不超过 $10^5$。

同一数组内元素各不相同。

$1≤$数组元素$≤10^9$

输入样例:

1

2

3

4 5 6

1 2 4 7

3 4 6 8 9

输出样例:

算法设计

双指针是算法中降低时间复杂度的一个常用方法,可以把暴力解法的 $O(n^2)$ 降低至 $O(n)$。

其实它主要是利用每一次判断可以将 $n$ 种可能状态排除。

常用的双指针法有一下几类:

左右指针:两个指针,相向而走,中间相遇。

快慢指针:两个指针,有快有慢,同向而行。

灵活运用:两个指针,灵活运用,伺机而动。

对于本题,状态空间如图所示,有 $mn$ 个 $(i,j)$ 的状态:

由于 $A,B$ 都是升序排列的数组,所以有以下结论:

若 $A_i+B_j>x$,显然 $A_{i+1}+B_j>x$,所以对应于上图第 $j$ 列的状态可以被全部排除。

若 $A_i+B_j<x$,显然 $A_{i}+B_{j-1}<x$,所以对应于上图第 $i$ 行的状态也可以被全部排除。

由此可知最多进行 $n+m$ 次操作即可遍历所有的状态空间情况。

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 100010 ;

int n , m , x ;

int a [ N ], b [ N ];

int main ()

{

cin >> n >> m >> x ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) cin >> a [ i ];

for ( int i = 0 ; i < m ; i ++ ) cin >> b [ i ];

for ( int i = 0 , j = m - 1 ; ; )

{

if ( a [ i ] + b [ j ] > x ) j -- ;

else if ( a [ i ] + b [ j ] < x ) i ++ ;

else

{

cout << i << ' ' << j << endl ;

return 0 ;

}

}

}

滑动窗口

LeetCode 1456. 定长子串中元音的最大数目

题目描述

LeetCode 1456. 定长子串中元音的最大数目

给你字符串 s 和整数 k 。

请返回字符串 s 中长度为 k 的单个子字符串中可能包含的最大元音字母数。

英文中的 元音字母 为(a, e, i, o, u)。

示例 1:

1

2

3

输入:s = "abciiidef", k = 3

输出:3

解释:子字符串 "iii" 包含 3 个元音字母。

示例 2:

1

2

3

输入:s = "aeiou", k = 2

输出:2

解释:任意长度为 2 的子字符串都包含 2 个元音字母。

示例 3:

1

2

3

输入:s = "leetcode", k = 3

输出:2

解释:"lee"、"eet" 和 "ode" 都包含 2 个元音字母。

示例 4:

1

2

3

输入:s = "rhythms", k = 4

输出:0

解释:字符串 s 中不含任何元音字母。

示例 5:

1

2

输入:s = "tryhard", k = 4

输出:1

提示:

$1 <= s.length <= 10^5$

$s$ 由小写英文字母组成

$1 <= k <= s.length$

算法设计

这是一道经典的定长滑动窗口 模板题,下面给出我对灵神的定长滑动窗口模板的修改版本,让他和不定长滑窗写法类似:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

//外层循环扩展右边界,内层循环扩展左边界

for ( int l = 0 , r = 0 ; r < n ; r ++ )

{

// 1. 先更新右指针

// 2. 窗口大小不足 k 跳过

if ( r < k - 1 ) continue ;

// 3. 区间[left,right]符合题意,统计相关信息

// 4. 调整左窗口

// 5. 拓展左边界

}

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

class Solution {

public :

bool check ( char c )

{

if ( c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u' )

return true ;

return false ;

}

int maxVowels ( string s , int k ) {

int n = s . size ();

int mx = 0 ;

int cnt = 0 ;

for ( int l = 0 , r = 0 ; r < n ; r ++ )

{

// 右端点进入窗口

if ( check ( s [ r ])) cnt ++ ;

// 窗口大小不足 k 跳过

if ( r < k - 1 ) continue ;

// 更新答案

mx = max ( mx , cnt );

// 左端点离开窗口

if ( check ( s [ l ])) cnt -- ;

l ++ ;

}

return mx ;

}

};

LeetCode 3. 无重复字符的最长子串

题目描述

3. 无重复字符的最长子串

给定一个字符串 $s$ ,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。

示例 1:

1

2

3

输入: s = "abcabcbb"

输出: 3

解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。

示例 2:

1

2

3

输入: s = "bbbbb"

输出: 1

解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。

示例 3:

1

2

3

4

输入: s = "pwwkew"

输出: 3

解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。

请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。

提示:

$0 <= s.length <= 5 \times 10^4$

$s$ 由英文字母、数字、符号和空格组成

算法设计

我的精神病一触即发 发布于 江苏(编辑过)

2024.07.31

我希望这种滑动窗口的模板题,你们不要再写的五花八门了。这是最简单的模板,拿走不谢。 模板:

注:2025.01.08 已经由我根据灵神题解更新了一下这个兄弟的模板,感觉更符合直觉写法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

//外层循环扩展右边界,内层循环扩展左边界

for ( int l = 0 , r = 0 ; r < n ; r ++ ) {

// 1. 先更新右指针

while ( l <= r && check ()) // 调整左指针

{

// 2. 扩展左边界

}

// 3. 区间[left,right]符合题意,统计相关信息

}

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

class Solution {

public :

int lengthOfLongestSubstring ( string s ) {

unordered_map < char , int > hash_c ;

int ans = 0 ;

for ( int l = 0 , r = 0 ; r < s . size (); r ++ )

{

hash_c [ s [ r ]] ++ ; // 先更新右指针

while ( hash_c [ s [ r ]] > 1 ) // 调整左指针

hash_c [ s [ l ]] -- , l ++ ;

ans = max ( ans , r - l + 1 ); // 区间符合题意,统计相关信息

}

return ans ;

}

};

位运算

AcWing 801. 二进制中1的个数

题目描述

801. 二进制中1的个数

给定一个长度为 $n$ 的数列,请你求出数列中每个数的二进制表示中 $1$ 的个数。

输入格式

第一行包含整数 $n$。

第二行包含 $n$ 个整数,表示整个数列。

输出格式

共一行,包含 $n$ 个整数,其中的第 $i$ 个数表示数列中的第 $i$ 个数的二进制表示中 $1$ 的个数。

数据范围

$1≤n≤100000,$

$0≤$数列中元素的值$≤10^9$

输入样例:

输出样例:

算法设计

下面我给出下面常用的位运算代码模板:

求 $n$ 的第 $k$ 位数字: n >> k & 1

$\text{lowbit}$ 算法:其实是树状数组的基本操作,返回 $n$ 的最低位 $1$ 及其后面所有的 $0$ 构成的子串,如 $101000$ 返回 $1000$:lowbit(n) = n & (-n) = n & (~n + 1)

下面我们对 $\text{lowbit}$ 运算给出证明:

设 $n>0$,$n$ 的第 $k$ 位为 $1$, $0∼k-1$ 位为 $0$。我们首先实现 $n=∼n$,也即将 $n$ 按位取反,此时 $n$ 的第 $k$ 位为 $0$, $0∼k-1$ 位为 $1$。我们再令 $n=n+1$,这时因为进位,第 $k$ 位变为 $1$, $0∼k-1$ 位都是 $0$,第 $k+1$ 到最高位都和原来的相反,所以此时再进行按位 $&$,所得到的结果仅有第 $k$ 位为 $1$,其余位都是 $0$。

又由于补码定义:~n = -1 - n,也即-n = ~n + 1。

综上所述,证明完毕。

所以我们就能直接利用 $\text{lowbit}$ 算法,每次让 $n - lowbit(n)$ 即可,$n$ 中 $1$ 的个数其实就是多少次能让 $n$ 变成 $0$ 。

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 100000 ;

int lowbit ( int x ) // 返回最低位1及其后面所有的0构成的子串

{

return x & - x ;

}

int main ()

{

int n ;

cin >> n ;

while ( n -- )

{

int x ;

cin >> x ;

int cnt = 0 ;

while ( x )

cnt ++ , x -= lowbit ( x );

cout << cnt << " " ;

}

return 0 ;

}

离散化

区间合并

AcWing 803. 区间合并

题目描述

803. 区间合并

给定 $n$ 个区间 $[l_i,r_i]$,要求合并所有有交集的区间。

注意如果在端点处相交,也算有交集。

输出合并完成后的区间个数。

例如:$[1,3]$ 和 $[2,6]$ 可以合并为一个区间 $[1,6]$。

输入格式

第一行包含整数 $n$。

接下来 $n$ 行,每行包含两个整数 $l$ 和 $r$。

输出格式

共一行,包含一个整数,表示合并区间完成后的区间个数。

数据范围

$1≤n≤100000$,

$−10^9≤l_i≤r_i≤10^9$

输入样例:

1

2

3

4

5

6

5

1 2

2 4

5 6

7 8

7 9

输出样例:

算法设计

这题还是很基础的,算法就不再赘述了。

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <algorithm>

using namespace std ;

typedef pair < int , int > PII ;

const int N = 100010 , INF = 0x3f3f3f3f ;

PII a [ N ];

int ans ;

int main ()

{

int n ;

cin >> n ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) cin >> a [ i ]. first >> a [ i ]. second ;

sort ( a , a + n );

int l = - INF , r = - INF ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

if ( a [ i ]. first > r )

{

ans ++ ;

l = a [ i ]. first ;

r = a [ i ]. second ;

}

else r = max ( r , a [ i ]. second );

}

cout << ans << endl ;

return 0 ;

}

构造

一种思维题,很像数学

打表

第二章 数据结构

滚动数组

AcWing21. 斐波那契数列

题目描述

输入一个整数 $n$ ,求斐波那契数列的第 $n$ 项。

假定从 $0$ 开始,第 $0$ 项为 $0$。

输入格式

共一行,包含两个整数 $n$ 和 $k$ 。

输出格式

共一行,表示斐波那契数列的第 $n$ 项。

数据范围

$0 \le n \le39$,

输入样例:

输出样例:

算法设计

如果只需要使用到相邻 $n$ 个状态的值,那么只需要开 $n$ 层数组即可,其中状态使用 $f(i\ %\ n)$ 来表示即可

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

#include <iostream>

using namespace std ;

int dp [ 3 ];

int n ;

int main ()

{

cin >> n ;

dp [ 1 ] = 1 ;

for ( int i = 2 ; i <= n ; i ++ )

{

dp [ i % 3 ] = dp [( i - 1 ) % 3 ] + dp [( i - 2 ) % 3 ];

}

cout << dp [ n % 3 ] << endl ;

return 0 ;

}

单链表

AcWing 826. 单链表

题目描述

826. 单链表

实现一个单链表,链表初始为空,支持三种操作:

向链表头插入一个数;

删除第 $k$ 个插入的数后面的一个数;

在第 $k$ 个插入的数后插入一个数。

现在要对该链表进行 $M$ 次操作,进行完所有操作后,从头到尾输出整个链表。

注意 :题目中第 $k$ 个插入的数并不是指当前链表的第 $k$ 个数。例如操作过程中一共插入了 $n$ 个数,则按照插入的时间顺序,这 $n$ 个数依次为:第 $1$ 个插入的数,第 $2$ 个插入的数,…第 $n$ 个插入的数。

输入格式

第一行包含整数 $M$,表示操作次数。

接下来 $M$ 行,每行包含一个操作命令,操作命令可能为以下几种:

H x,表示向链表头插入一个数 $x$。D k,表示删除第 $k$ 个插入的数后面的数(当 $k$ 为 $0$ 时,表示删除头结点)。I k x,表示在第 $k$ 个插入的数后面插入一个数 $x$(此操作中 $k$ 均大于 $0$)。

输出格式

共一行,将整个链表从头到尾输出。

数据范围

$1≤M≤100000$

所有操作保证合法。

输入样例:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

H 9

I 1 1

D 1

D 0

H 6

I 3 6

I 4 5

I 4 5

I 3 4

D 6

输出样例:

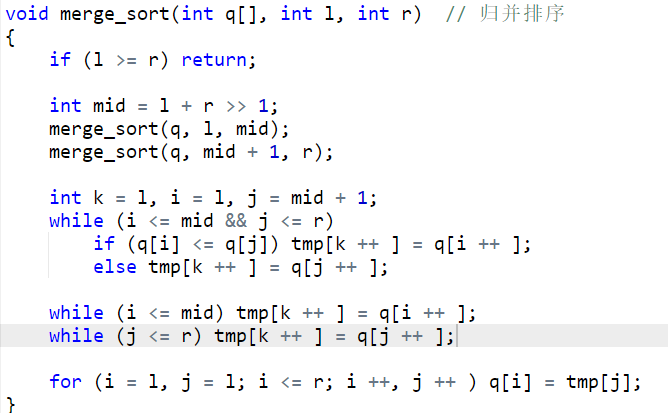

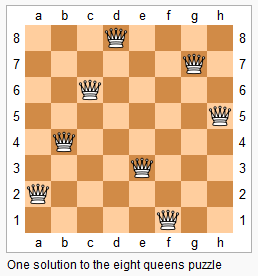

算法设计

这里引用单链表这个知识点肯定不是想直接用结构体定义的单链表。

因为使用结构体的方法,每次都需要 $\text{new}$ 一个新的结构体,这个操作是非常耗时的,对于 $\text{ACM}$ 这种每次都要操作 $100000$ 级别数据量的情况下是非常慢的。因为我们需要使用数组 来模拟链表。

首先我们来明确模板中各个数组含义:

image-20241214233109357

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 100010 ;

int m ;

int head , e [ N ], ne [ N ], idx ;

// 初始化

void init ()

{

head = - 1 ; // 下标-1表示为空

idx = 0 ;

}

// 头插法插入

void add_to_head ( int x )

{

e [ idx ] = x , ne [ idx ] = head , head = idx ++ ;

}

// 在下标为 k 的数后面插入一个数 x

void add ( int k , int x )

{

e [ idx ] = x , ne [ idx ] = ne [ k ], ne [ k ] = idx ++ ;

}

// 在下标为 k 的数后面删掉一个数

void remove ( int k )

{

ne [ k ] = ne [ ne [ k ]];

}

int main ()

{

cin >> m ;

init ();

while ( m -- )

{

char op ;

cin >> op ;

if ( op == 'H' )

{

int x ;

cin >> x ;

add_to_head ( x );

}

else if ( op == 'D' )

{

int k ;

cin >> k ;

if ( ! k ) head = ne [ head ];

remove ( k - 1 );

}

else

{

int k , x ;

cin >> k >> x ;

add ( k - 1 , x );

}

}

for ( int i = head ; i != - 1 ; i = ne [ i ]) cout << e [ i ] << " " ; // 标准的遍历方式

return 0 ;

}

单调栈

AcWing 830. 单调栈

题目描述

830. 单调栈

给定一个长度为 $N$ 的整数数列,输出每个数左边第一个比它小的数,如果不存在则输出 $\text{−}1$。

输入格式

第一行包含整数 $N$,表示数列长度。

第二行包含 $N$ 个整数,表示整数数列。

输出格式

共一行,包含 $N$ 个整数,其中第 $i$ 个数表示第 $i$ 个数的左边第一个比它小的数,如果不存在则输出 $−1$。

数据范围

$1≤N≤10^5$

$1≤$数列中元素$≤10^9$

输入样例:

输出样例:

算法设计

这道题就是收录的就算单调栈的经典模板,单调栈一般只会用来解决这种求左边或者右边第一个比它大或小的数。

分析方法还是先思考暴力解法:用一个栈把所有数都存下来。

但是这种时间复杂度是 $O(n^2)$,太暴力了。

下面分析如何优化,也就是思考哪些状态其实不用存储,比如对于输入样例中的 $3,4,2$,我们记下一个数是 $a$:

显然对于 $3,4$ 来说,只要 $2$ 存在的一天,$3,4$ 也就永无出头之日。因此只需要往栈中压入 $2$ 即可。

对于上面的例子我们进行数学抽象,对于数列中的 $a_i$ 和 $a_{i+1}$,若 $a_i>=a_{i+1}$ 我们只需要存一个 $a_{i+1}$ 即可,最终构成的栈一定是一个严格单调递增的栈,所以我们叫它单调栈 。

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <algorithm>

#include <stack>

using namespace std ;

const int N = 100010 ;

int a [ N ], s [ N ];

int main ()

{

int n ;

cin >> n ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) cin >> a [ i ];

vector < int > left ( n , - 1 );

stack < int > stk ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

while ( ! stk . empty () && a [ i ] <= a [ stk . top ()]) stk . pop (); // 因为需要维护一个严格单调递增的栈

if ( ! stk . empty ()) left [ i ] = stk . top (); // 如果栈没空说明有

stk . push ( i );

}

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

if ( left [ i ] == - 1 ) cout << - 1 << ' ' ;

else cout << a [ left [ i ]] << ' ' ;

}

return 0 ;

}

单调队列

AcWing 154. 滑动窗口

题目描述

154. 滑动窗口

给定一个大小为 $n≤10^6$ 的数组。

有一个大小为 $k$ 的滑动窗口,它从数组的最左边移动到最右边。

你只能在窗口中看到 $k$ 个数字。

每次滑动窗口向右移动一个位置。

以下是一个例子:

该数组为 [1 3 -1 -3 5 3 6 7],$k$ 为 $3$。

窗口位置

最小值

最大值

[1 3 -1] -3 5 3 6 7

-1

3

1 [3 -1 -3] 5 3 6 7

-3

3

1 3 [-1 -3 5] 3 6 7

-3

5

1 3 -1 [-3 5 3] 6 7

-3

5

1 3 -1 -3 [5 3 6] 7

3

6

1 3 -1 -3 5 [3 6 7]

3

7

你的任务是确定滑动窗口位于每个位置时,窗口中的最大值和最小值。

输入格式

输入包含两行。

第一行包含两个整数 $n$ 和 $k$,分别代表数组长度和滑动窗口的长度。

第二行有 $n$ 个整数,代表数组的具体数值。

同行数据之间用空格隔开。

输出格式

输出包含两个。

第一行输出,从左至右,每个位置滑动窗口中的最小值。

第二行输出,从左至右,每个位置滑动窗口中的最大值。

输入样例:

1

2

8 3

1 3 -1 -3 5 3 6 7

输出样例:

1

2

-1 -3 -3 -3 3 3

3 3 5 5 6 7

算法设计

单调队列一般只用来求解一段连续区间内的最大最小值。

我们来分析输入样例的第一个区间 $[1,3,\text{-}1], \text{-}3, 5, 3 ,6, 7$:

如果我们要求的是最小值,如果按照暴力做法,需要将 $1,3,\text{-}1$ 全都都入队列,但是仔细分析就可以发现,显然 $\text{-}1$ 的出栈时间比 $1,3$ 更晚,还比 $1,3$ 更小,只要 $\text{-}1$ 在的一天,$1,3$ 就没有出头之日,所以只需要记录 $\text{-}1$ 一个数就可以将 $1,3,\text{-}1$ 所有情况给囊括了。

所以可以更进一步推导出:求最小值我们构造出的队列永远是严格单调递增的,所以叫它单调队列 。

如果滑动我们的窗口,进入窗口的元素是 $a$,我们假设队列元素分别为 $q_0,q_1,…q_j$:

若 $a \le q_j$,此时不满足队列严格单调递增,我们需要先将所有 $q_j \ge a$ 的元素出队,直到找到一个 $i$ ,使得 $q_i<a$,我们再将元素 $a$ 入队作为新的队尾。

若 $a>q_j$,直接将元素 $a$ 入队作为新的队尾。

每次滑动后,队列的队头元素就是我们要求的每个区间的最小值。

代码模板如下:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

// 存储递减序列

deque < int > que ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) {

// 1.构造递减序列

while ( ! que . empty () && nums [ i ] >= nums [ que . back ()]) que . pop_back ();

// 2.入队

que . push_back ( i );

// 3.记录答案

if ( i >= k - 1 ) ans . push_back ( nums [ que . front ()]);

// 4.判断队首有没有出队

if ( que . front () <= i - k + 1 ) que . pop_front ();

}

同理可以求最大值,这里我们就不再赘述。

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 1000010 ;

int a [ N ], q [ N ];

int main ()

{

int n , k ;

cin >> n >> k ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) cin >> a [ i ];

int hh = 0 , tt = - 1 ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

if ( hh <= tt && i - k == q [ hh ]) hh ++ ; // 首先判断有没有要出队的

while ( hh <= tt && a [ i ] <= a [ q [ tt ]]) tt -- ; // 构造递增序列

q [ ++ tt ] = i ; // 这里我们存的是下标,因为上面要判断有没有要出队的

if ( i >= k - 1 ) cout << a [ q [ hh ]] << " " ;

}

cout << endl ;

hh = 0 , tt = - 1 ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

if ( hh <= tt && i - k == q [ hh ]) hh ++ ;

while ( hh <= tt && a [ i ] >= a [ q [ tt ]]) tt -- ; // 求最大值只有这里和求最小值不一样

q [ ++ tt ] = i ;

if ( i >= k - 1 ) cout << a [ q [ hh ]] << " " ;

}

return 0 ;

}

KMP

KMP:一个人能走的多远不在于他在顺境时能走的多快,而在于他在逆境时多久能找到曾经的自己

AcWing 831. KMP字符串

题目描述

给定一个字符串 $S$,以及一个模式串 $P$,所有字符串中只包含大小写英文字母以及阿拉伯数字。

模式串 $P$ 在字符串 $S$ 中多次作为子串出现。

求出模式串 $P$ 在字符串 $S$ 中所有出现的位置的起始下标。

输入格式

第一行输入整数 $N$,表示模式串 $P$ 的长度。

第二行输入字符串 $P$。

第三行输入整数 $M$,表示字符串 $S$ 的长度。

第四行输入字符串 $S$。

输出格式

共一行,输出所有出现位置的起始下标(下标从 $0$ 开始计数),整数之间用空格隔开。

数据范围

$ 1≤N≤10^5 $

$ 1≤M≤10^6 $

输入样例:

输出样例:

算法设计

$next[i]本质:模式串前i个字符的最长的一对相等的前后缀size(=该前缀末端index)[下标从1开始]$

$如$:"$abab$", $size$=$2$

$每次循环开始的时候,j都=ne[i - 1],下面分两种情况来讨论:$

$①.if;;p_{i}=p_{j+1}$

$;;;;;;;;;; ne[i] \gets ne[i - 1] + 1$

$②.if;;p_{i} \ne p_{j+1}$

$;;;;;;;;;; j \gets ne[j],再重新开始判断if;(p_{i}=p_{j+1})$

1

2

3

4

5

6

7

// 求next数组过程:其实就是求最大前后缀长度,通过仿造下面KMP匹配的过程来求,可以将暴力求的o(n^2)复杂度降至o(n)

for ( int i = 2 , j = 0 ; i <= n ; i ++ ) // 注意这里i得从2开始,因为默认ne[1]=0,如果这里i从1开始,很明显会导致ne[1]=1,最终代码会出现TLE

{

while ( j != 0 && p [ i ] != p [ j + 1 ]) j = ne [ j ]; // 只要j没有退回起点,并且p[i]和p[j+1]不匹配,就可以通过next数组更新j

if ( p [ i ] == p [ j + 1 ]) j ++ ; // 如果最终p[i]和p[j+1]相等,那么最长前后缀size就可以+1

ne [ i ] = j ; // 最后更新一下ne[i]

}

$每一次将字符串的s[i]和模式串的p[j + 1]进行匹配$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

// KMP匹配过程:将s[i]与p[j + 1]进行匹配[当然这里为什么用j+1就说来话长了,毕竟当不匹配的时候是要对该下标前面的进行转移,所以与其用j-1,不如用j+1也就方便不越界了]

for ( int i = 1 , j = 0 ; i <= m ; i ++ )

{

while ( j != 0 && s [ i ] != p [ j + 1 ]) j = ne [ j ]; // 只要j没有退回起点,并且s[i]和p[j+1]不匹配,就可以通过next数组更新j

if ( s [ i ] == p [ j + 1 ]) j ++ ; // 因为上面的循环结束有两种情况,1.j退回起点退无可退了,2.s[i]和p[j+1]终于匹配上了

if ( j == n )

{

cout << i - n << " " ; // 匹配成功,这里是根据题目要求的输出所有出现位置的起始下标(下标从0开始计数)

j = ne [ j ]; // 此时依旧使用next数组来更新使得省去已知匹配的前后缀

}

}

$ \text{KMP} 算法可以视作状态机模型:基于字符串p的\text{KMP}自动机接受且仅接受以p为后缀的字符串,其接受状态为|p|。 $

$转移函数:$

$$ne(i, c) =

\begin{cases}

i + 1, & \text{if } p[i+1] = c \

0, & \text{if } p[1] \neq c \land i = 0 \

ne(\pi(i), c), & \text{if } p[i+1] \neq c \land i > 0

\end{cases}$$

时间复杂度

$O(n+m)$

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

#include <iostream>

#include <cstring>

using namespace std ;

const int N = 100010 , M = 1000010 ;

char p [ N ], s [ M ]; // pattern:模式串

int ne [ N ]; // next数组

int main ()

{

int n , m ;

cin >> n >> p + 1 >> m >> s + 1 ;

// 求next数组过程:其实就是求最大前后缀长度,通过仿造下面KMP匹配的过程来求,可以将暴力求的o(n^2)复杂度降至o(n)

for ( int i = 2 , j = 0 ; i <= n ; i ++ ) // 注意这里i得从2开始,因为默认ne[1]=0,如果这里i从1开始,很明显会导致ne[1]=1,最终代码会出现TLE

{

while ( j != 0 && p [ i ] != p [ j + 1 ]) j = ne [ j ]; // 只要j没有退回起点,并且p[i]和p[j+1]不匹配,就可以通过next数组更新j

if ( p [ i ] == p [ j + 1 ]) j ++ ; // 如果最终p[i]和p[j+1]相等,那么最长前后缀size就可以+1

ne [ i ] = j ; // 最后更新一下ne[i]

}

// KMP匹配过程:将s[i]与p[j + 1]进行匹配[当然这里为什么用j+1就说来话长了,毕竟当不匹配的时候是要对该下标前面的进行转移,所以与其用j-1,不如用j+1也就方便不越界了]

for ( int i = 1 , j = 0 ; i <= m ; i ++ )

{

while ( j != 0 && s [ i ] != p [ j + 1 ]) j = ne [ j ]; // 只要j没有退回起点,并且s[i]和p[j+1]不匹配,就可以通过next数组更新j

if ( s [ i ] == p [ j + 1 ]) j ++ ; // 因为上面的循环结束有两种情况,1.j退回起点退无可退了,2.s[i]和p[j+1]终于匹配上了

if ( j == n )

{

cout << i - n << " " ; // 匹配成功,这里是根据题目要求的输出所有出现位置的起始下标(下标从0开始计数)

j = ne [ j ]; // 此时依旧使用next数组来更新使得省去已知匹配的前后缀

}

}

}

字典树

AcWing 835. Trie字符串统计

题目描述

835. Trie字符串统计

维护一个字符串集合,支持两种操作:

I x 向集合中插入一个字符串 $x$;Q x 询问一个字符串在集合中出现了多少次。

共有 $N$ 个操作,所有输入的字符串总长度不超过 $10^5$,字符串仅包含小写英文字母。

输入格式

第一行包含整数 $N$,表示操作数。

接下来 $N$ 行,每行包含一个操作指令,指令为 I x 或 Q x 中的一种。

输出格式

对于每个询问指令 Q x,都要输出一个整数作为结果,表示 $x$ 在集合中出现的次数。

每个结果占一行。

数据范围

$1≤N≤2\times 10^4$

输入样例:

1

2

3

4

5

6

5

I abc

Q abc

Q ab

I ab

Q ab

输出样例:

算法设计

突然灵光一闪,好像本题给人一种 $\text{Trie}$ 能做到的 $\text{hash}$ 好像也能做到,但是其实 $\text{Trie}$ 更宝贵的是,它存储了一个前缀匹配,比如在需要做到查询前缀为XXX的所有字符串的时候 $\text{hash}$就束手无策了

字典树,英文名 $\text{Trie}$。顾名思义,就是一个像字典一样的树,是一种可以快速插入和查询字符串的多叉树结构。

大家都知道一种数据结构设计的出现往往是为了解决特定的一类问题,$\text{Trie}$ 的最基础的应用就是查找一个字符串是否在字典中出现过。暴力的做法的时间复杂度与字典大小成正比,但是字典树可以做到只与字符串长度有关,虽然比较废空间。

下面我们来明确模板中各个数组含义:

$ne[p][c]$:存储从节点 $p$ 沿着 $c$ 这条边走到的子节点,边 $c$ 由 $26$ 个字母构成,所以每个节点最多有 $26$ 个子节点。

$cnt[p]$:以节点 $p$ 结尾的单词的插入次数。

$idx$:节点编号,存储当前已经用到了哪个点。

数组版本模板如下(速度更快):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

const int N = 100010 ;

struct Trie

{

int ne [ N ][ 26 ], cnt [ N ], idx ; // 下标为0的节点用作根节点,如果ne[i][j]=0就表示没有子节点

Trie () { // 构造函数:这里需要全部初始话,不然可能力扣用例很奇怪过不了

memset ( ne , 0 , sizeof ( ne ));

memset ( cnt , 0 , sizeof ( cnt ));

idx = 0 ;

}

void insert ( char * s )

{

int p = 0 ; // 从根节点开始走

for ( int i = 0 ; i < strlen ( s ); i ++ )

{

int c = s [ i ] - 'a' ; // 判断往哪走

if ( ! ne [ p ][ c ]) ne [ p ][ c ] = ++ idx ; // 如果没有节点就新增节点

p = ne [ p ][ c ]; // 更新p节点

}

cnt [ p ] ++ ;

}

int query ( char * s )

{

int p = 0 ; // 从根节点开始走

for ( int i = 0 ; i < strlen ( s ); i ++ )

{

int c = s [ i ] - 'a' ; // 判断往哪走

if ( ! ne [ p ][ c ]) return 0 ; // 如果没有节点就停止

p = ne [ p ][ c ]; // 更新p节点

}

return cnt [ p ];

}

};

链表版本:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

struct Trie

{

struct Node

{

Node * next [ 26 ] = {}; // 显式初始化为 nullptr

int cnt = 0 ;

};

Node * root = new Node ();

void insert ( string word )

{

int n = word . size ();

Node * cur = root ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

if ( cur -> next [ word [ i ] - 'a' ])

{

Node * tmp = new Node ();

cur -> next [ word [ i ] - 'a' ] = tmp ;

}

cur = cur -> next [ word [ i ] - 'a' ];

}

cur -> cnt ++ ;

}

bool search ( string word )

{

int n = word . size ();

Node * cur = root ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

if ( cur -> next [ word [ i ] - 'a' ] == nullptr )

return false ;

cur = cur -> next [ word [ i ] - 'a' ];

}

return cur -> cnt > 0 ;

}

bool startsWith ( string prefix )

{

int n = prefix . size ();

Node * cur = root ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

if ( cur -> next [ prefix [ i ] - 'a' ] == NULL )

return false ;

cur = cur -> next [ prefix [ i ] - 'a' ];

}

return true ;

}

};

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

#include <iostream>

#include <cstring>

using namespace std ;

const int N = 100010 ; // 所有输入的字符串总长度不超过10^5

char s [ N ];

struct Trie

{

int ne [ N ][ 26 ], cnt [ N ], idx ; // 下标为0的节点用作根节点,如果ne[i][j]=0就表示没有子节点

Trie () { // 构造函数:这里需要全部初始话,不然可能力扣用例很奇怪过不了

memset ( ne , 0 , sizeof ( ne ));

memset ( cnt , 0 , sizeof ( cnt ));

idx = 0 ;

}

void insert ( char * s )

{

int p = 0 ; // 从根节点开始走

for ( int i = 0 ; i < strlen ( s ); i ++ )

{

int c = s [ i ] - 'a' ; // 判断往哪走

if ( ! ne [ p ][ c ]) ne [ p ][ c ] = ++ idx ; // 如果没有节点就新增节点

p = ne [ p ][ c ]; // 更新p节点

}

cnt [ p ] ++ ;

}

int query ( char * s )

{

int p = 0 ; // 从根节点开始走

for ( int i = 0 ; i < strlen ( s ); i ++ )

{

int c = s [ i ] - 'a' ; // 判断往哪走

if ( ! ne [ p ][ c ]) return 0 ; // 如果没有节点就停止

p = ne [ p ][ c ]; // 更新p节点

}

return cnt [ p ];

}

};

int main ()

{

Trie t ; // 创建trie对象

int n ;

cin >> n ;

while ( n -- )

{

char op ;

cin >> op >> s ;

if ( op == 'I' ) t . insert ( s ); // 调用结构体的插入方法

else cout << t . query ( s ) << endl ; // 调用结构体的查询方法

}

return 0 ;

}

并查集

堆

AcWing 839. 模拟堆

题目描述

839. 模拟堆

维护一个集合,初始时集合为空,支持如下几种操作:

I x,插入一个数 $x$;PM,输出当前集合中的最小值;DM,删除当前集合中的最小值(数据保证此时的最小值唯一);D k,删除第 $k$ 个插入的数;C k x,修改第 $k$ 个插入的数,将其变为 $x$;

现在要进行 $N$ 次操作,对于所有第 $2$ 个操作,输出当前集合的最小值。

输入格式

第一行包含整数 $N$。

接下来 $N$ 行,每行包含一个操作指令,操作指令为 I x,PM,DM,D k 或 C k x 中的一种。

输出格式

对于每个输出指令 PM,输出一个结果,表示当前集合中的最小值。

每个结果占一行。

数据范围

$1≤N≤10^5$

$−10^9≤x≤10^9$

数据保证合法。

输入样例:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

I -10

PM

I -10

D 1

C 2 8

I 6

PM

DM

输出样例:

算法设计

堆是一棵完全二叉树的结构,下面我们以小根堆为例来分析如何用数组手写一个堆。

这里我们的数组下标从 $1$,这样节点 $i$ 的左孩子就是 $2i$,右孩子就是 $2i+1$。

小根堆需要满足的性质是每个点都小于它的左右孩子。

堆有两个基本方法:down(u)和up(u):

down(u):将一个点往下移动到合适的位置,通过把一个点和他的左右孩子比较,然后和他最小的孩子,然后递归处理up(u):将一个点向上移动到合适的位置,通过把一个点和他的父节点比较,如果小于父节点就交换,然后递归处理

我们需要用这两个基本方法来实现以下堆的常用操作:

push(x):插入一个元素,把元素插到数组末尾,然后up(size)就行。top():返回当前堆中的最小值,就是heap[1]。pop():删除最小值,这里因为数组头部下标不能动,所以需要将数组末尾元素放到数组头,然后down(1)就行。remove(u):删除第 $u$ 个插入的元素,故技重施,为了维护数组下标的连续,不能直接删掉这个元素,而是需要将数组末尾元素放到这里,如果这里交换后变小了,还需要up(u),如果变大了还需要down(u)。当然这里更复杂的是需要用一个数组来记录下第 $u$ 个插入的元素现在在哪里,因为up(u)和down(u)会交换元素顺序。modify(u, x):修改第 $u$ 个插入的元素, 如果这里修改后元素值变小了,还需要up(u),如果变大了还需要down(u)。同理也需要记录。

注:由于 $4,5$ 两个操作需要记录第 $u$ 个插入的元素现在在哪,所以我们需要用两个映射数组 $ph_i$ 和 $hp_j$,来记录元素位置,$ph_i$ 存的是映射数组中第 $i$ 个元素现在在堆中位置下标,$hp_j$ 存的是堆中第 $j$ 个元素在映射数组中的位置下标。为什么需要两个映射数组呢,这其实就是因为我们要交换堆中的两个元素,需要知道这两个元素在映射数组中的下标,这样才能同步去更新映射数组,这时候为了速度就需要再存一个堆到映射数组的映射。

所以我们下面给出两个模板,第一个模板只实现了前三个操作,很简单,日常基本就够用了,虽然 $\text{STL}$ 提供的版本就是这个版本。第二个模板实现了全部五个操作,但是更复杂,但是在后面学到优化 $\text{Dijkstra}$ 的时候会用到。

下面我们有一个巧妙的建堆方式,可以将时间复杂度从将每一个数插入到堆中的 $O(nlogn)$ 降低到 $O(n)$。

只需要对数据从 $\frac{n}{2}$ 往前进行 down(i)操作即可:for (int i = n >> 1; i > 0; i --) down(i);

下面我们对这个建堆方式的时间复杂度进行证明:

对于这个堆来说,是一颗完全二叉树的结构,最后一层我们无需调整,因为已经是叶子节点了,我们只需要逐层向上做down(u)操作进行调整即可。

那么对于倒数第二层来说有 $\frac{n}{4}$ 个节点,down(u)操作的时间复杂度是和高度有关,因此需要时间可以计为 $\frac{n}{4} \times 1$。同理对于倒数第三层来说,时间可以计为 $\frac {n} {8} \times 2$。

所以总共时间可以写为:

$$

t = \frac{n}{4}\times1 + \frac{n}{8}\times2 + \frac{n}{16}\times3 + \dots = n\times(\frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^4} + \dots)

$$

显然这是高中常见的等差乘等比的数列形式,只需要使用错位相减即可得到 $t\approx n$,证毕。

下面我们给出普通版本小根堆的结构体模板以及实现了随机修改删除版本的堆的结构体模板

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

// 普通版本小根堆结构体模板

struct Heap

{

int h [ 100010 ], size ;

Heap ()

{

memset ( h , 0 , sizeof h );

size = 0 ;

}

void up ( int u )

{

while ( u >> 1 > 0 && h [ u ] < h [ u >> 1 ])

{

swap ( h [ u ], h [ u >> 1 ]);

u = u >> 1 ;

}

}

void down ( int u )

{

// 找三个数最小值

int t = u ; // 存的最小值编号

if ( u * 2 <= size && h [ u * 2 ] < h [ t ]) t = u * 2 ;

if ( u * 2 + 1 <= size && h [ u * 2 + 1 ] < h [ t ]) t = u * 2 + 1 ;

if ( t != u )

{

swap ( h [ u ], h [ t ]);

down ( t ); // 继续递归处理

}

}

// 优化后的建队代码:时间复杂度是O(n),注意:传入的数组要从下标0开始

void build ( int a [], int n )

{

copy ( a , a + n , h + 1 );

size = n ;

for ( int i = n >> 1 ; i > 0 ; i -- ) down ( i );

}

void push ( int x )

{

h [ ++ size ] = x ;

up ( size );

}

int top ()

{

return h [ 1 ];

}

void pop ()

{

h [ 1 ] = h [ size -- ];

down ( 1 );

}

};

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

// 支持随机修改删除版本的堆的结构体模板

struct Heap

{

int h [ 100010 ], ph [ 100010 ], hp [ 100010 ], size_h , size_ph ; // ph,hp是映射数组

Heap ()

{

memset ( h , 0 , sizeof h );

memset ( ph , 0 , sizeof ph );

memset ( hp , 0 , sizeof hp );

size_h = 0 , size_ph = 0 ;

}

// 同步映射交换

void heap_swap ( int i , int j )

{

swap ( h [ i ], h [ j ]);

swap ( ph [ hp [ i ]], ph [ hp [ j ]]);

swap ( hp [ i ], hp [ j ]);

}

void up ( int u )

{

while ( u >> 1 > 0 && h [ u ] < h [ u >> 1 ])

{

heap_swap ( u , u >> 1 );

u = u >> 1 ;

}

}

void down ( int u )

{

// 找三个数最小值

int t = u ; // 存的最小值编号

if ( u * 2 <= size_h && h [ u * 2 ] < h [ t ]) t = u * 2 ;

if ( u * 2 + 1 <= size_h && h [ u * 2 + 1 ] < h [ t ]) t = u * 2 + 1 ;

if ( t != u )

{

heap_swap ( u , t );

down ( t ); // 继续递归处理

}

}

// 优化后的建队代码:时间复杂度是O(n),注意:传入的数组要从下标0开始

void build ( int a [], int n )

{

copy ( a , a + n , h + 1 );

for ( int i = 1 ; i <= n ; i ++ ) ph [ i ] = hp [ i ] = i ;

size_h = n , size_ph = n ;

for ( int i = n >> 1 ; i > 0 ; i -- ) down ( i );

}

void push ( int x )

{

h [ ++ size_h ] = x ;

ph [ ++ size_ph ] = size_h ;

hp [ size_h ] = size_ph ;

up ( size_h );

}

int top ()

{

return h [ 1 ];

}

void pop ()

{

heap_swap ( 1 , size_h -- );

down ( 1 );

}

// 删除第u个插入的元素

void remove ( int u )

{

u = ph [ u ];

heap_swap ( u , size_h -- ); // !!! 这里直接写成heap_swap(ph[u], size_h --),up(ph[u]), down(ph[u]);是错误的,因为ph[u]的值会变在heap_swap之后

up ( u ), down ( u ); // 本来是需要判断交换后变大还是变小来判断需要什么操作,我们这里为了简单直接两个都做了,最多只会执行其中一个

}

// 修改第u个插入的元素

void modify ( int u , int x )

{

u = ph [ u ];

h [ u ] = x ;

up ( u ), down ( u ); // 本来是需要判断修改后变大还是变小来判断需要什么操作,我们这里为了简单直接两个都做了,最多只会执行其中一个

}

};

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <algorithm>

using namespace std ;

// 小根堆完整版结构体模板

struct Heap

{

int h [ 100010 ], ph [ 100010 ], hp [ 100010 ], size_h , size_ph ; // ph,hp是映射数组

Heap ()

{

memset ( h , 0 , sizeof h );

memset ( ph , 0 , sizeof ph );

memset ( hp , 0 , sizeof hp );

size_h = 0 , size_ph = 0 ;

}

// 同步映射交换

void heap_swap ( int i , int j )

{

swap ( h [ i ], h [ j ]);

swap ( ph [ hp [ i ]], ph [ hp [ j ]]);

swap ( hp [ i ], hp [ j ]);

}

void up ( int u )

{

while ( u >> 1 > 0 && h [ u ] < h [ u >> 1 ])

{

heap_swap ( u , u >> 1 );

u = u >> 1 ;

}

}

void down ( int u )

{

// 找三个数最小值

int t = u ; // 存的最小值编号

if ( u * 2 <= size_h && h [ u * 2 ] < h [ t ]) t = u * 2 ;

if ( u * 2 + 1 <= size_h && h [ u * 2 + 1 ] < h [ t ]) t = u * 2 + 1 ;

if ( t != u )

{

heap_swap ( u , t );

down ( t ); // 继续递归处理

}

}

// 优化后的建队代码:时间复杂度是O(n),注意:传入的数组要从下标0开始

void build ( int a [], int n )

{

copy ( a , a + n , h + 1 );

for ( int i = 1 ; i <= n ; i ++ ) ph [ i ] = hp [ i ] = i ;

size_h = n , size_ph = n ;

for ( int i = n >> 1 ; i > 0 ; i -- ) down ( i );

}

void push ( int x )

{

h [ ++ size_h ] = x ;

ph [ ++ size_ph ] = size_h ;

hp [ size_h ] = size_ph ;

up ( size_h );

}

int top ()

{

return h [ 1 ];

}

void pop ()

{

heap_swap ( 1 , size_h -- );

down ( 1 );

}

// 删除第u个插入的元素

void remove ( int u )

{

u = ph [ u ];

heap_swap ( u , size_h -- ); // !!! 这里直接写成heap_swap(ph[u], size_h --),up(ph[u]), down(ph[u]);是错误的,因为ph[u]的值会变在heap_swap之后

up ( u ), down ( u ); // 本来是需要判断交换后变大还是变小来判断需要什么操作,我们这里为了简单直接两个都做了,最多只会执行其中一个

}

// 修改第u个插入的元素

void modify ( int u , int x )

{

u = ph [ u ];

h [ u ] = x ;

up ( u ), down ( u ); // 本来是需要判断修改后变大还是变小来判断需要什么操作,我们这里为了简单直接两个都做了,最多只会执行其中一个

}

};

int main ()

{

int n ;

cin >> n ;

Heap heap ;

while ( n -- )

{

char op [ 5 ];

int k , x ;

cin >> op ;

if ( ! strcmp ( op , "I" )) cin >> x , heap . push ( x );

else if ( ! strcmp ( op , "PM" )) cout << heap . top () << endl ;

else if ( ! strcmp ( op , "DM" )) heap . pop ();

else if ( ! strcmp ( op , "D" )) cin >> k , heap . remove ( k );

else cin >> k >> x , heap . modify ( k , x );

}

return 0 ;

}

树状数组

线段树能解决超多有关区间的问题,还有一些不这么明显的区间问题(废话)。像什么单点修改,单点查询,区间修改,区间查询都不在话下,应用范围比树状数组广,变通性极强(树状数组能解决的问题线段树都能解决,但是后者能解决的一些问题树状数组还是搞不了的,但是树状数组时空常数小,代码量少,还不容易写错 )。

所以直接学线段树了(乐)

线段树

AcWing 1275. 最大数

题目描述

1275. 最大数

给定一个正整数数列 $a_1,a_2,…,a_n$,每一个数都在 $0∼p−1$ 之间。

可以对这列数进行两种操作:

添加操作:向序列后添加一个数,序列长度变成 $n+1$;

询问操作:询问这个序列中最后 $L$ 个数中最大的数是多少。

程序运行的最开始,整数序列为空。

一共要对整数序列进行 $m$ 次操作。

写一个程序,读入操作的序列,并输出询问操作的答案。

输入格式

第一行有两个正整数 $m,p$,意义如题目描述;

接下来 $m$ 行,每一行表示一个操作。

如果该行的内容是 Q L,则表示这个操作是询问序列中最后 $L$ 个数的最大数是多少;

如果是 A t,则表示向序列后面加一个数,加入的数是 $(t+a)\ \text{mod}\ p$。其中,$t$ 是输入的参数,$a$ 是在这个添加操作之前最后一个询问操作的答案(如果之前没有询问操作,则 $a=0$)。

第一个操作一定是添加操作。对于询问操作,$L>0$ 且不超过当前序列的长度。

输出格式

对于每一个询问操作,输出一行。该行只有一个数,即序列中最后 $L$ 个数的最大数。

数据范围

$1≤m≤2×10^5,$

$1≤p≤2×10^9,$

$0≤t<p$

输入样例:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10 100

A 97

Q 1

Q 1

A 17

Q 2

A 63

Q 1

Q 1

Q 3

A 99

输出样例:

1

2

3

4

5

6

97

97

97

60

60

97

样例解释

最后的序列是 $97,14,60,96$。

算法设计

我们收录的这题是线段树的模板题,是想引入线段树的各种操作。

pushup():用子节点信息更新父节点信息build():将一段区间初始化成线段树modify():修改;如果修改的是单点,那很简单无需懒标记;如果修改的是区间,那就需要pushdown()操作,非常复杂query():查询某一段区间信息pushdown():需要使用懒标记,很复杂

我们来详细分析一下query(l,r)会遇到的情况,记当前递归到的区间为 $[T_l,T_r]$:

若 $[T_l,T_r] \subseteq [l,r]$,直接返回即可。

若 $[T_l,T_r] \cap [l,r] \ne \varnothing$,递归遍历和 $[l,r]$ 又交集的左子区间或又子区间。

若 $[T_l,T_r] \cap [l,r] = \varnothing$,由上面两步可知,不会碰到这种情况的,所以这种情况其实不存在。

可以证明只需要 $O(logn)$ 的时间就可以查询结束,这里就留给大家自己去证明。

下面我们给出线段树结构体模板:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

// 只支持区间单点修改的无懒标记版本的线段树结构体模板

struct SegmentTree

{

struct Node

{

int l , r ;

int v ; // 根据问题去确定value的含义

} tr [ 4 * 200010 ]; // 需要开4倍区间大小的空间

SegmentTree () // 结构体初始化

{

memset ( tr , 0 , sizeof tr );

}

void pushup ( int u ) // 由子节点信息更新父节点信息

{

tr [ u ]. v = max ( tr [ u * 2 ]. v , tr [ u * 2 + 1 ]. v ); // 根据题意去调整更新策略

}

void build ( int u , int l , int r )

{

tr [ u ] = { l , r };

if ( l == r ) return ;

int mid = l + r >> 1 ;

build ( u * 2 , l , mid ), build ( u * 2 + 1 , mid + 1 , r ); // 递归建左右孩子

}

int query ( int u , int l , int r )

{

if ( tr [ u ]. l >= l && tr [ u ]. r <= r ) return tr [ u ]. v ; // 全包含的情况

int mid = tr [ u ]. l + tr [ u ]. r >> 1 ;

int res = 0 ;

if ( l <= mid ) res = max ( res , query ( u * 2 , l , r ));

if ( r >= mid + 1 ) res = max ( res , query ( u * 2 + 1 , l , r ));

return res ;

}

void modify ( int u , int k , int v )

{

if ( tr [ u ]. l == k && tr [ u ]. r == k ) tr [ u ]. v = v ;

else

{

int mid = tr [ u ]. l + tr [ u ]. r >> 1 ;

if ( k <= mid ) modify ( u * 2 , k , v );

else modify ( u * 2 + 1 , k , v );

pushup ( u );

}

}

};

来不及更新支持区间修改的有懒标记版本的线段树结构体模板,因为今天是一年的ddl了 ——2024.12.31 23:05

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <algorithm>

using namespace std ;

// 只支持区间单点修改的无懒标记版本的线段树结构体模板

struct SegmentTree

{

struct Node

{

int l , r ;

int v ; // 根据问题去确定value的含义

} tr [ 4 * 200010 ]; // 需要开4倍区间大小的空间

SegmentTree () // 结构体初始化

{

memset ( tr , 0 , sizeof tr );

}

void pushup ( int u ) // 由子节点信息更新父节点信息

{

tr [ u ]. v = max ( tr [ u * 2 ]. v , tr [ u * 2 + 1 ]. v ); // 根据题意去调整更新策略

}

void build ( int u , int l , int r )

{

tr [ u ] = { l , r };

if ( l == r ) return ;

int mid = l + r >> 1 ;

build ( u * 2 , l , mid ), build ( u * 2 + 1 , mid + 1 , r ); // 递归建左右孩子

}

int query ( int u , int l , int r )

{

if ( tr [ u ]. l >= l && tr [ u ]. r <= r ) return tr [ u ]. v ; // 全包含的情况

int mid = tr [ u ]. l + tr [ u ]. r >> 1 ;

int res = 0 ;

if ( l <= mid ) res = max ( res , query ( u * 2 , l , r ));

if ( r >= mid + 1 ) res = max ( res , query ( u * 2 + 1 , l , r ));

return res ;

}

void modify ( int u , int k , int v )

{

if ( tr [ u ]. l == k && tr [ u ]. r == k ) tr [ u ]. v = v ;

else

{

int mid = tr [ u ]. l + tr [ u ]. r >> 1 ;

if ( k <= mid ) modify ( u * 2 , k , v );

else modify ( u * 2 + 1 , k , v );

pushup ( u );

}

}

};

int main ()

{

int n = 0 , last = 0 ;

int m , p ;

cin >> m >> p ;

SegmentTree segmentTree ;

segmentTree . build ( 1 , 1 , m );

while ( m -- )

{

char op [ 2 ];

int L , t ;

cin >> op ;

if ( ! strcmp ( op , "Q" )) cin >> L , last = segmentTree . query ( 1 , n - L + 1 , n ), cout << last << endl ;

else cin >> t , segmentTree . modify ( 1 , ++ n , (( long long ) t + last ) % p );

}

return 0 ;

}

平衡树

AC自动机

Dancing Links

第三章 搜索与图论

DFS

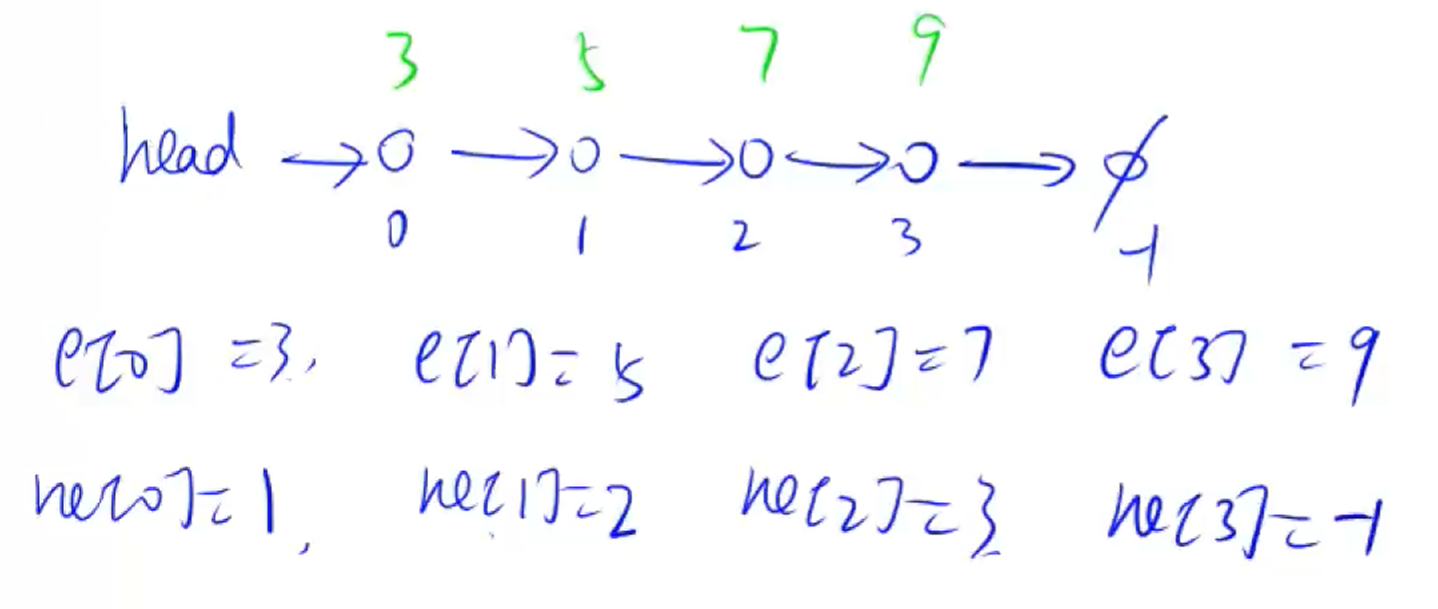

AcWing 843. n-皇后问题

题目描述

843. n-皇后问题

$n$-皇后问题是指将 $n$ 个皇后放在 $n×n$ 的国际象棋棋盘上,使得皇后不能相互攻击到,即任意两个皇后都不能处于同一行、同一列或同一斜线上。

1_597ec77c49-8-queens.png

现在给定整数 $n$,请你输出所有的满足条件的棋子摆法。

输入格式

共一行,包含整数 $n$。

输出格式

每个解决方案占 $n$ 行,每行输出一个长度为 $n$ 的字符串,用来表示完整的棋盘状态。

其中 . 表示某一个位置的方格状态为空,Q 表示某一个位置的方格上摆着皇后。

每个方案输出完成后,输出一个空行。

注意:行末不能有多余空格。

输出方案的顺序任意,只要不重复且没有遗漏即可。

数据范围

$1≤n≤9$

输入样例:

输出样例:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.Q..

...Q

Q...

..Q.

..Q.

Q...

...Q

.Q..

算法设计

首先我们来比较一下深度优先搜索和广度优先搜索这两种方式:

数据结构

空间

性质

$\text{DFS}$

$\text{Stack}$

递归耗空间

无“最短路”

$\text{BFS}$

$\text{Queue}$

迭代省空间

“最短路"性质

这题是一道 $\text{DFS}$ 的经典模板题。

$\text{DFS}$ 有两步关键点:回溯,剪枝。

回溯其实就是 $\text{DFS}$ 的本身的一个特性,因为它每次都是先访问到搜索树的叶节点,然后返回再访问上一层节点,所以这就是一步回溯的操作,回溯需要恢复现场。

剪枝说的就是 $\text{DFS}$ 又名暴搜,其实本质上就是把每一种可能性都枚举了,但是在我们探索的过程中,其实就可以进行判断,如果可以确定这条路走不通,也就无需访问这条路径的叶子节点,可以减少很多时间,也被称为剪去搜索树的整个分枝。

同时由于每个点只能被走一次,所以无论是 $\text{DFS}$ 还是 $\text{BFS}$,我们基本都要开一个 $\text{bool}$ 类型的 $st$ 数组来存储哪些点已经被我们走过了。

有了上面的一些基础知识,下面我们来分析这道题:

此题 $\text{DFS}$ 在探索时中传入的 $u$ 是当前处理的行号,因为每行只会放置一个皇后,因此就无需再开一个 $\text{row[N]}$ 来记录行信息,而这里对于放置的每个皇后后记录它所在正对角线和反对角线的方法很特殊。

我们可以使用编程坐标系来求解,也即行方向为 $x$ 方向,列方向为 $y$ 方向,所以此时我们传入的 $u$ 即 $x$ 坐标,$i$ 也就是 $y$ 坐标。

所以对于放置的每一个皇后,经过它的正对角线方程为 $y=x+b_1$,反对角线方程为 $y = -x + b_2$,所以 $\begin{cases} b_1 = y-x \ b_2 = y+x \end{cases} $

故我们只需要记录一下所谓的每次放置的皇后所在对角线的 $b_1$ 点和 $b_2$ 点即可。

不过这里还有一个小细节,我们在计算$b_1=y-x$ 时,会有时候算出负值来,但是我们的数组下标不能有负值,所以这里我们直接记录 $b_1+n$ 即可保证合法,同时我们这里的正负对角线数组要开成 $2N$ 大小才能正确。

所以最终我们记录的是 $\begin{cases} b_1+n = y-x+n \ b_2 = y+x \end{cases} $

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

#include <iostream>

using namespace std ;

const int N = 10 , M = 2 * N ;

int n ;

char g [ N ][ N ];

bool col [ N ], dg [ M ], udg [ M ]; // col:记录列情况,dg:正对角线,udg:反对角线

// dfs和bfs基本都要开一个bool数组用来标记走过哪些点,因为

void dfs ( int u )

{

if ( u == n )

{

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) cout << g [ i ] << endl ;

cout << endl ;

return ;

}

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

{

if ( ! col [ i ] && ! dg [ i - u + n ] && ! udg [ i + u ]) // 剪枝

{

g [ u ][ i ] = 'Q' ;

col [ i ] = dg [ i - u + n ] = udg [ i + u ] = true ;

dfs ( u + 1 );

col [ i ] = dg [ i - u + n ] = udg [ i + u ] = false ; // 回溯:恢复现场

g [ u ][ i ] = '.' ;

}

}

}

int main ()

{

cin >> n ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ )

for ( int j = 0 ; j < n ; j ++ )

g [ i ][ j ] = '.' ;

dfs ( 0 );

return 0 ;

}

AcWing 165. 小猫爬山

题目描述

165. 小猫爬山

翰翰和达达饲养了 $N$ 只小猫,这天,小猫们要去爬山。

经历了千辛万苦,小猫们终于爬上了山顶,但是疲倦的它们再也不想徒步走下山了(呜咕>_<)。

翰翰和达达只好花钱让它们坐索道下山。

索道上的缆车最大承重量为 $W$,而 $N$ 只小猫的重量分别是 $C_1、C_2…C_N$。

当然,每辆缆车上的小猫的重量之和不能超过 $W$。

每租用一辆缆车,翰翰和达达就要付 $1$ 美元,所以他们想知道,最少需要付多少美元才能把这 $N$ 只小猫都运送下山?

输入格式

第 $1$ 行:包含两个用空格隔开的整数,$N$ 和 $W$。

第 $2∼N+1$ 行:每行一个整数,其中第 $i+1$ 行的整数表示第 $i$ 只小猫的重量 $C_i$。

输出格式

输出一个整数,表示最少需要多少美元,也就是最少需要多少辆缆车。

数据范围

$1≤N≤18$,

$1≤C_i≤W≤10^8$

输入样例:

1

2

3

4

5

6

5 1996

1

2

1994

12

29

输出样例:

算法设计

这是收录的算法提高课的一道经典题目,比起刚刚的一道 $\text{DFS}$ 的算法思想要更复杂,因为需要更加细化剪枝的策略。

$\text{DFS}$ 的题目一般的剪枝模型有以下 $5$ 方面:

优化搜索顺序

首先如果不使用剪枝,那么无论搜索顺序如何,结果都是一样的

但是当有剪枝操作存在的时候,就会存在以下结论:在大部分情况,我们应该优先搜索分支较少的节点 。

排除等效冗余

也即尽量少重复搜索。如果不考虑顺序,尽量使用组合枚举的方式来搜索

可行性剪枝

最优性剪枝

如果在搜索的过程中发现无论如何都会比当前已经搜到的最优解差,就可以提前退出了

记忆化搜索($\text{DP}$)

下面我们来分析这道题:

注:此题不优化搜索顺序会 $\text{TLE}$。

我们从上面的剪枝模型入手:

优化搜索顺序✔:我们首先把最重的猫放进某辆车里面,那么后续还能放进这辆车的猫的情况自然就少了

排除等效冗余✔:使用了组合型枚举的方式

可行性剪枝✔:我们发现放猫进某辆车就超重了,自然就不合法可以提前退出了

最优性剪枝✔:我们发现当前这种情况需要的车已经比已经搜到的最优解多了,就可以提前退出了

记忆化搜索($\text{DP}$)✖:主要在 $\text{DP}$ 里面用的比较多,这里没用到

完整 C++ 代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <algorithm>

using namespace std ;

const int N = 20 ;

int n , v ;

int w [ N ], s [ N ];

int ans = N ; // 最坏情况每只猫一辆车

void dfs ( int u , int k ) // 第u只猫,当前的车的数量是k

{

// 4.最优性剪枝

if ( k >= ans ) return ;

if ( u == n )

{

ans = k ;

return ;

}

for ( int i = 0 ; i < k ; i ++ ) // 枚举放哪辆车上

{

// 3.可行性剪枝

if ( s [ i ] + w [ u ] <= v )

{

s [ i ] += w [ u ];

dfs ( u + 1 , k );

s [ i ] -= w [ u ]; // 恢复现场

}

}

s [ k ] = w [ u ]; // 新开一辆车来

dfs ( u + 1 , k + 1 );

s [ k ] = 0 ; // 恢复现场

}

int main ()

{

cin >> n >> v ;

for ( int i = 0 ; i < n ; i ++ ) cin >> w [ i ];

// 1.优化搜索顺序

sort ( w , w + n );

reverse ( w , w + n );

dfs ( 0 , 0 );

cout << ans << endl ;

return 0 ;

}

BFS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

vector < vector < int >> levelOrder ( TreeNode * root ) {

//use queue (non-recursion)

vector < vector < int >> result ;

queue < TreeNode *> que ;

if ( root ) que . push ( root );

while ( ! que . empty ())

{

//Note: the Size is key

int size = que . size ();

vector < int > temp ;

while ( size -- )

{

TreeNode * cur = que . front ();

temp . push_back ( cur -> val );

que . pop ();

if ( cur -> left ) que . push ( cur -> left );

if ( cur -> right ) que . push ( cur -> right );

}

result . push_back ( temp );

}

return result ;

}

树与图

AcWing 846. 树的重心

题目描述

846. 树的重心

给定一颗树,树中包含 $n$ 个结点(编号 $1∼n$)和 $n−1$ 条无向边。

请你找到树的重心,并输出将重心删除后,剩余各个连通块中点数的最大值。

重心定义:重心是指树中的一个结点,如果将这个点删除后,剩余各个连通块中点数的最大值最小,那么这个节点被称为树的重心。

输入格式

第一行包含整数 $n$,表示树的结点数。

接下来 $n−1$ 行,每行包含两个整数 $a$ 和 $b$,表示点 $a$ 和点 $b$ 之间存在一条边。

输出格式

输出一个整数 $m$,表示将重心删除后,剩余各个连通块中点数的最大值。

数据范围

$1≤n≤10^5$

输入样例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

1 2

1 7

1 4

2 8

2 5

4 3

3 9

4 6

输出样例:

算法设计

这里插一个知乎回答:

至于ACwing的课程质量,虽然有一些答主在批评,但实际上我给学弟学妹选资料的时候看过,总体还是不错的。基本上每道题和知识点都论证和解释的很细,而且现场手打代码AC我觉得挺好的。虽然题都是经典板子题,但是个人认为对初学者是必要的学习经过,不算缺点。我讨厌的问题就是不愿意用STL,存图还要用链式前向星。都什么时代了,没必要吧。

链式前向星快1.5倍,但是debug起来更麻烦。1.5的常数在acm里一般可以忽略。现在都开O2优化了,用vector更方便

所以好像y总这种写法没有太大必要(乐)

由于树是一种特殊的图,而无向边的图相当于画有两条有向边的图,所以我们只需要抽象出有向图 的模板即可解决树和图的基本问题。

有向图一般有邻接矩阵和邻接表两种存储方式。

由于邻接矩阵对于稀疏图的效果不是很好,因此在 ACM 中我们一般不会使用,而是改用邻接表来存储。

首先我们来明确模板中各个数组含义:

$h_i$:指向第 $i$ 个链表的头节点。

$e_i$:存储节点 $i$ 的值。

$ne_i$:存储节点 $i$ 的 $\text{next}$ 指针指向的节点。

$\text{idx}$:存储当前已经用到了哪个点。

$\text{st}$:记录搜索过程中已经走过哪些点了,因为这里把无向边替换成两条有向边,如果不记录就会回头,造成死循环。

这里的定义其实就和第二章单链表给出的模板基本一样,只是单链表只有一个头我们直接用 $\text{head}$ 就可以了,这里有多个头所以我们使用 $h$ 数组来表示某个头节点。

下面我们给出有向图的 $\text{DFS}$ 的代码框架:

1

2

3

4

5